Histoire de l'eau

550 ans avant J.C

Les ancêtres des Indiens Arawak, maîtrisaient déjà l'art de fabriquer des récipients en terre cuite, dont ils se servaient pour recueillir et stocker l'eau de pluie après une averse. L'implantation des villages amérindiens, aux besoins très différents de ceux de notre civilisation moderne, se trouvaient de préférence à proximité de ravines où l'eau douce s'écoule de façon intermittente.

Les villages de pêcheurs, situés par nécessité en bordure du littoral, pouvaient être approvisionnés en eau douce par le creusement de puits dans les dunes, en arrière des plages. Les parois de ces puits étaient maintenues par un ingénieux empilement de céramiques à fond percé. Un tel ouvrage a été découvert sur la plage du Galion. En terrain calcaire, les grottes offraient parfois des réserves d'eau douce en grande quantité.

Fin du 17ème siècle

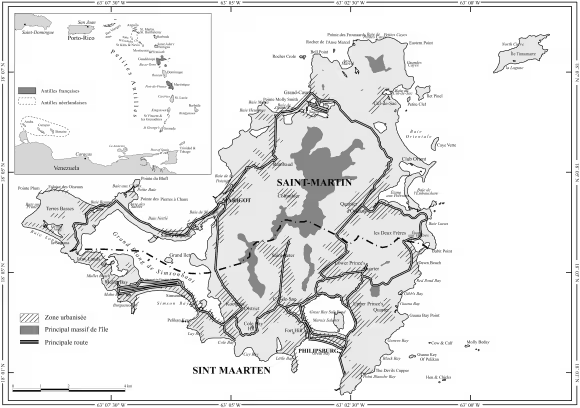

Une carte Hollandaise indique clairement la localisation de six sources d'eau douce, toutes situées dans le secteur français.

1775

Le Chevalier Descoudrelles, alors gouverneur de Saint-Martin, écrit que le défaut d’eaux vives est compensé par des sources et des puits que l’on peut creuser presque partout à la profondeur de 10 à 12 pieds, soit 3,25 à 3,9 m.

Cette époque correspond au développement de l’industrie sucrière et, comme en témoigne l’étude de M. et Mme Parisis (1989), « chaque sucrerie se signale par la présence d'un puits dans son environnement immédiat, lorsque cela est possible.

.avif)

18ème - 19ème siècle

L'essor de l'industrie sucrière conduira les planteurs à cultiver la canne jusque sur les hauteurs des mornes, à aménager des terrasses soutenues par des murets de pierre, afin de faciliter le travail agricole et de retenir la terre et l'eau d'écoulement au moment des fortes pluies.

Milieu du 19ème siècle

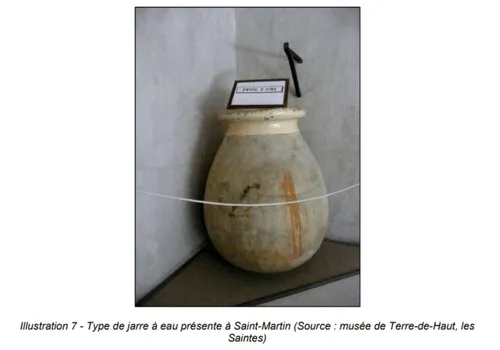

Après la fermeture des sucreries les grandes jarres de terre cuite utilisées pour le stockage du sucre furent utilisées pour la récupération des eaux de pluie sous les toitures des cases traditionnelles des familles modestes. Les chaudières en métal qui servaient à faire bouillir le jus de canne dans les fours au moment de la fabrication du sucre furent également récupérées et utilisées comme abreuvoir à bestiaux. Certaines sont encore en service de nos jours ou servent d'éléments de décoration.

1943

Inauguration de l’aéroport Princess Juliana en partie hollandaise qui impulse le début de l’ère touristique de l’île.

Dans les années 50

La connaissance des puits semble s’être estompée avec la chute démographique.

A cette époque 90% de la population dépendait des eaux pluviales.

1954

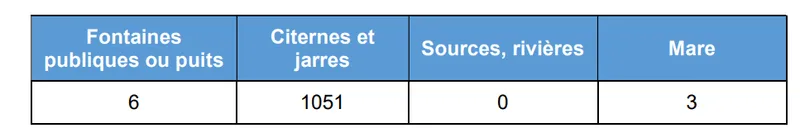

Avant les années 1960, l’alimentation en eau des populations était assurée par le biais de trois modes distincts : eaux de précipitations, eaux superficielles pour l’élevage et l’agriculture et eaux souterraines pour les besoins particuliers, un peu d’AEP et l’industrie sucrière. Cette alimentation en eau est intimement liée au climat et dépendante des précipitations ce qui rend les ressources en eau douce non pérennes sur l’ile. Dans son rapport, le BRGM établit l’état des lieux des différents moyens d’accès à l’eau par habitation, une décennie avant l’implantation de la première usine de dessalement :

Les chiffres confirment le fait que les eaux de pluies constituaient la ressource en eau privilégiée sur l’île avant le dessalement d’eau de mer. Ainsi, environ 90 % de la population (soit environ 3000 des 3360 habitants recensés en 1954) dépend des eaux pluviales pour son alimentation.

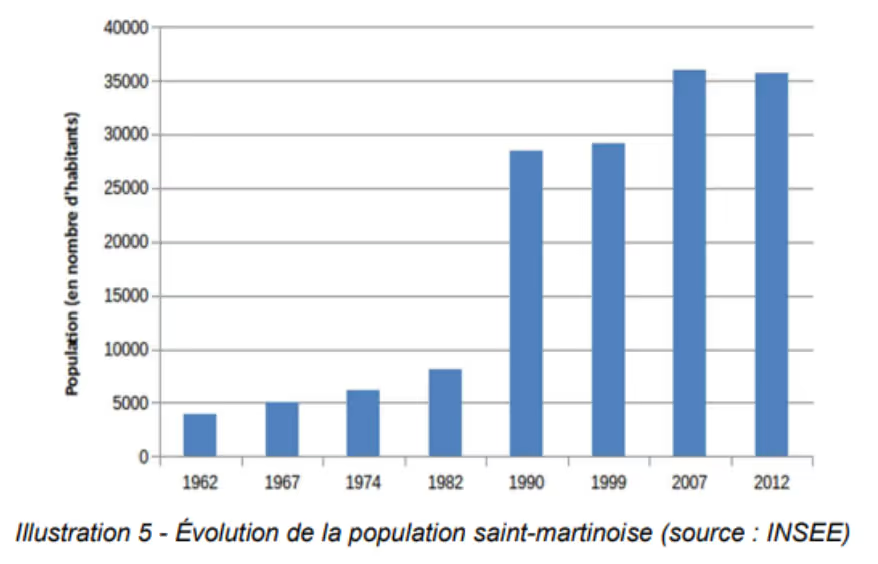

Néanmoins, compte tenu de l’irrégularité des précipitations et des problèmes sanitaires que peut engendrer le stockage d’eau, la ressource pluviale n’a pu constituer une solution durable pour l’alimentation en eau de la population croissante.Dans les années 60, l’anticipation de la croissance de la population et le développement du tourisme et des exigences liées nécessitent la mise en place d’un système fiable d’approvisionnement en eau potable.Ce contexte a contraint la Collectivité de Saint-Martin à s’orienter vers l’utilisation d’eau de mer comme ressource pour la production d’eau potable.

Avant 1960

La plupart des maisons de l'époque moderne antérieures aux années 60 sont construites avec une citerne, qui se situe souvent sous la galerie de la maison.

Selon les données historiques consultées, on trouve quelques puits exécutés en bord de mer avec une production d'eau non potable (eau saumâtre).

L’alimentation en eau de populations était assurée par le biais de trois modes distincts :

1) Les eaux météoriques (Eau de pluie)

2) Les eaux superficielles

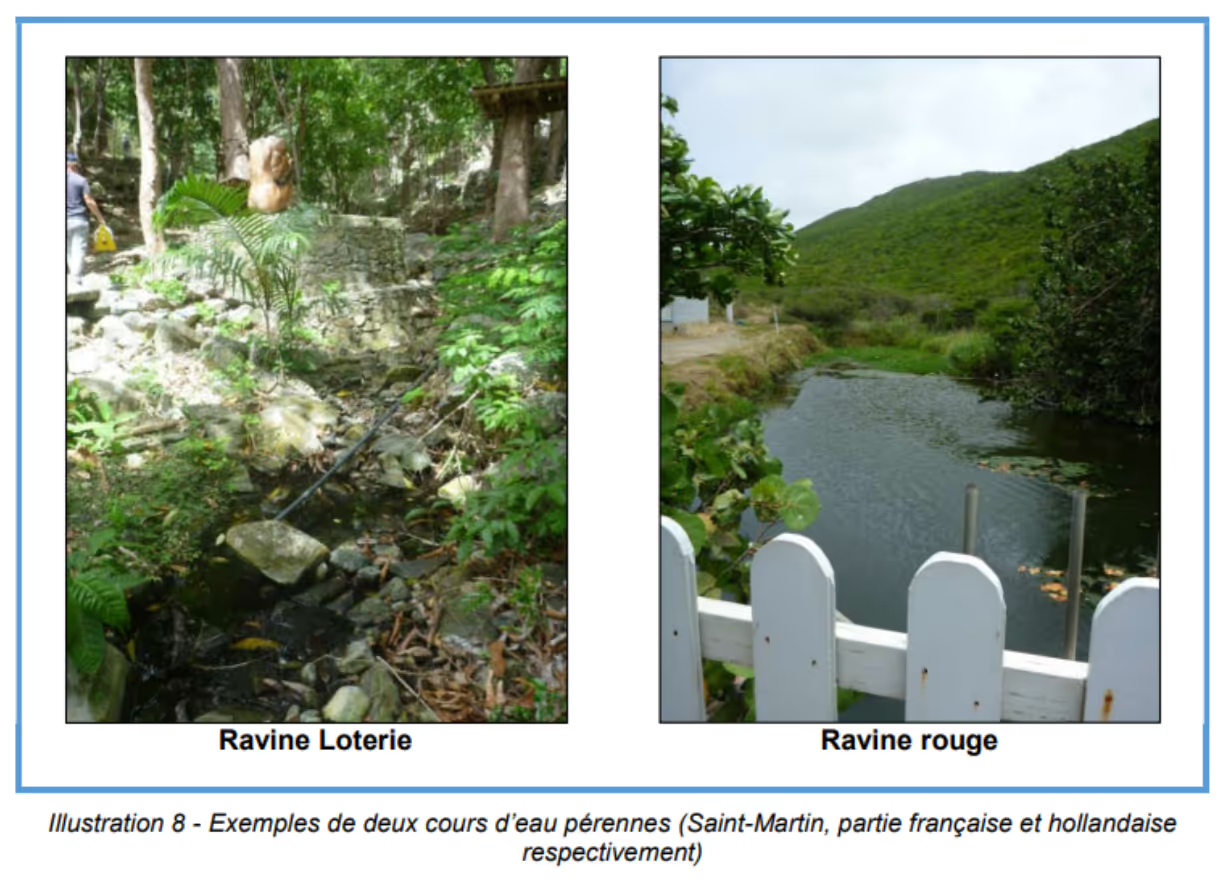

La littérature fait état de « quelques ruisseaux qui ne tarissent jamais » (Saint-Juery, 1815), notamment dans la partie hollandaise. Encore aujourd'hui, on retrouve quelques cours d'eau permanents (Illustration 8) à débit modéré. Néanmoins, il n’est jamais fait mention dans la bibliographie d’eaux superficielles utilisées pour l’alimentation en eau et cette ressource a par conséquent, de tout temps, semblé inexploitée.

3) Les eaux souterraines

C’est aux indiens Arawak que l’on doit la réalisation des premiers puits, notamment dans les dunes de sable du littoral. Un ouvrage a été découvert sur la plage du Galion ; ses parois étaient maintenues par un ingénieux empilement de céramiques à fond percé » (Hénoch, 1999), système rappelant les crépines utilisées dans l’équipement des forages contemporains.

1960

Reconnaissance par géophysique électrique exécutée par la Compagnie Générale de Géophysique (C.G.G.) à la demande de la S. O.D. E.G

1960 à 1964

Exécution de forages dans les zones reconnues par géophysique : Quartier d'Orléans, Grande Case, Marigot.

Les résultats ont été peu encourageants débits souvent trop faibles et/ou eau salée.

En janvier 1964 on notait une salinité en NaCl de 420 mg/l, permettant de classer cette eau dans la catégorie de "mauvaise potabilité", du moins en ce qui concerne ce paramètre.

1965

Approfondissement et mise en exploitation rationnelle du forage de Cripple Gate dans la vallée du Colombier.

1966

Première installation de dessalement construit et mis en service par la SIDEM (Société internationale de dessalement d’eau de mer), qui est la maison-mère de l’UCDEM.

Il s’agissait d’une installation thermique de type MSF (Multi-stage flash distillation), un procédé qui consiste à porter l’eau de mer à une certaine température grâce à de la vapeur, avant de la faire passer par une série de chambres où une pression déclenche une ébullition immédiate.

Installée à la Baie de la Potence, à l’endroit où se trouvent toujours les installations de productions d’eau, l’usine produisait 500 m3/jour et était exploitée en régie communale.

L’usine a fonctionné durant 12 ans jusqu’en 1978 avant d’être arrêtée pour des raisons économiques.

Jusqu'en 1967

L'alimentation en eau potable de St Martin était plus ou moins assurée par le stockage individuel des eaux de pluie et par une série de puits exploités de façon non rationalisée.

1968

Exécution d'un barrage souterrain en aval de Cripple Gate afin d'élever le niveau piézométrique amont.

Le champ de Cripple Gate est le seul qui exploite des eaux souterraines pour 1 'A.E.P.

Le forage de Cripple Gate en exploitation donne en moyenne 150 à 200 m3/j. Toutefois, il est arrivé que sa production baisse jusqu'à 75 m3/j en période de sécheresse.

Pour améliorer ses performances, il a été exécuté en aval immédiat du forage un barrage souterrain par injection d'un coulis ciment-argile.

Ce barrage après avoir fonctionné correctement, comme l'a témoigné l'élévation du niveau piézométrique en amont, a très vite présenté des fuites (étude C.P.G.F.), qui ont réduit son intérêt.

1973

Suite à une baisse du niveau piézométrique à Cripple Gate, la Compagnie de Prospection Géophysique Française (C.P.G.F.) a mis en œuvre une campagne géophysique qui a conclu à des zones de faiblesse du barrage injecté.

1975

Une deuxième unité d'une capacité de 1.000 m3/j est mise en service. La production de cette usine, 900 m3/j, est complétée par celle du forage de Cripple Gate qui assure en année normale environ 200 m3/j, pour fournir les 1000 à 1100 m3/j demandés.

1976

Un deuxième forage d'exploitation, précédé d'un sondage de reconnaissance a été exécuté à Cripple Gate. Ce forage ne semble plus exploité à ce jour.

1977

Le rapport BRGM 77. ANT. 1 intitulé "Résultats de la recherche d'eau souterraine et du forage d'exploitation réalisés dans la ravine du Colombier" tente d'utiliser les données obtenues. Selon les auteurs du rapport BRGM, ces données sont largement insuffisantes pour permettre de définir un régime d'écoulement des eaux souterraines et leur alimentation. Nous citons ci-dessous les conclusions du rapport.

"L'étude hydrogéologique réalisée dans la ravine du Colombier a montré l'existence de deux couches aquifères. L'une superficielle, formée d'alluvions contient la nappe phréatique. L'autre est captive, sous un niveau de tufs peu aquifères.

Les coupes hydrogéologiques réalisées ne résolvent pas le problème de l'origine de l'eau de la nappe profonde.

Le forage réalisé peut être exploité au débit de 3.10 m3/sec, soit 10,8 m3/heure.

Il nous apparaît clairement que les travaux effectués, s’ils ont permis d'implanter un forage productif, sont tout à fait insuffisants pour permettre de définir le régime d'écoulement des eaux souterraines et leur alimentation."

1978

La seconde installation de dessalement produisait 1000 m3/jour, toujours suivant le procédé MSF. Cet équipement fonctionnait à la vapeur, « une chaudière-vapeur utilisait du gas-oil fourni par camions-citernes depuis la partie hollandaise.

La chaudière démarrait sur le réseau électrique et dès que de la vapeur était produite, une turbine à vapeur se mettait à produire de l’électricité ».

A partir de là, la chaudière était déconnectée du réseau électrique et l’eau était envoyée à la turbine, « la vapeur allait sur l’appareil de dessalement et faisait de l’eau ».

L’installation qui était entièrement autonome au niveau énergétique a fonctionné jusqu’en 1986 et était toujours exploitée par la régie communale.

1983

La production de l'unité de dessalement de 1975 ajoutée à celle du champ captant de Cripple Gate permettent ou plutôt ont permis d'assurer l'alimentation en eau pour les années 1983 et 1984.

1985

Création de l’UCDM filiale de la Société internationale de dessalement de l'eau de mer (SIDEM) du groupe Veolia Environnement.

L’UCDEM, société qui a monté les financements, construit toutes les installations, les mises en service et l’exploitation succède à la régie communale. Le contrat de concession a été signé en juillet 1985 pour une période de 35 ans arrivant à échéance en 2020.

Les premières lois de défiscalisation ont provoqué un développement très rapide de la partie française ce qui a obligé très rapidement la mise en place d’autres machines.

1986

Loi Pons de juillet 1986, qui donne accès à la défiscalisation des investissements réalisés sur le territoire, attirant de nombreux entrepreneurs.

Fin de fonctionnement de l’unité de production d’eau potable de 1975.Elle est remplacée par deux dispositifs utilisant cette fois le procédé de compression mécanique de vapeur et leur production totale s’élève à 1400 m3 /j.

Il est apparu que les études de recherche en eau souterraine et d'exploitation n'ont été que très ponctuelles et qu'il n'y a jamais eu une étude globale de l'île pour estimer la ressource exploitable.

De nombreux travaux ont été faits au coup par coup sans qu'aucun rapport ou compte rendu n'ait été rédigé. Dans ces conditions, il est impossible d'évaluer la contribution des eaux souterraines dans un projet global d'alimentation en eau potable de l'île.

1987

Abandon des installations thermiques

Installation d’un autre appareil, qui produisait 450 m3/jour. Cet équipement avait la particularité d’être alimenté en vapeur, en récupération d’énergie sur les gaz d’échappement des installations diesels d’EDF.

La société avait reçu une subvention de l’Europe pour sa mise en place.

1989 à 1992

Entre 1989 et 1992, trois unités plus importantes ont été mises en service. Avec une fabrication de 2500 m3/jour chacune, plus le petit appareil de 450 m3/jour, la production possible de l’usine était de 7950 m3/jour.

1990

Mise en service La station d’épuration du Quartiers d’Orléans, d’une capacité de traitement de 2 500 EH.

Entre 1990 et 1999

Le nombre de résidences principales a progressé de 17,5 % pour répondre aux besoins d’une population croissante. Sous l’effet du développement touristique, le nombre de résidences secondaires a, pour sa part augmentée de 64,2 % en 1999.

1998

31/12/1998 mise en service de la STEP de Canonniers d’une Capacité de 15 000 (EH)

1999

Depuis le début du boom démographique, l’effort qui a été fait en matière d’infrastructures publiques s’est concentré sur la satisfaction des besoins les plus urgents de la population résidente : routes, établissements scolaires, assainissement, production et distribution d’eau.

2002

Le premier Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de Saint-Martin a été finalisé en avril 2002.

Ce document prévoyait des travaux de restructuration et d’extension du réseau de collecte des eaux usées ainsi que la création d’une nouvelle unité de traitement inter-quartiers pour l’ensemble de la partie orientale à Eastern Point en arrière de la baie de Grande Cayes. La station d’épuration du Quartiers d’Orléans, d’une capacité de traitement de 2 500 EH.

Août 2002

mise en service de la station d’épuration de la pointe des Canonniers de capacité nominale 15 000 EH, recevant environ 11 000 EH (Terres Basses, Sandy Ground et Marigot).

Le rejet se fait par l’intermédiaire d’un émissaire en mer.

La Station de Quartier d’Orléans est largement sous-dimensionné puisque la charge hydraulique reçue est comprise entre 6 000 à 8 000 EH, et pour une capacité de traitement de dimensionnement de 2 500 EH (SAFEGE, 2002).

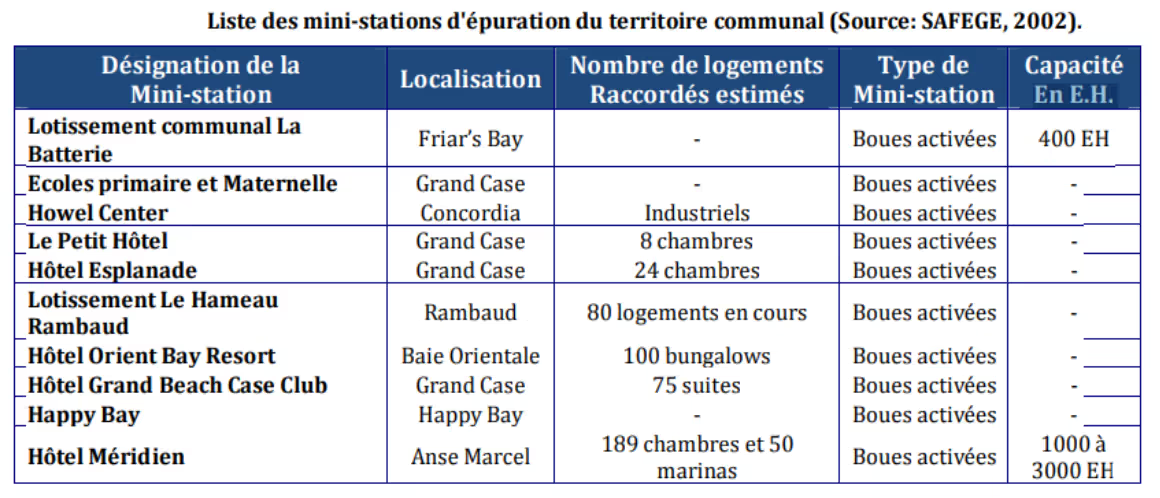

Le diagnostic de l’assainissement des eaux usées réalisé par la SAFEGE (2002) fait également état de la présence de 10 mini-stations d’épuration sur le territoire communal de Saint-Martin.

2002/2007

Travaux consistant essentiellement en des remplacements ponctuels de canalisations et d’implantation de postes de refoulement supplémentaires.

2005

La consommation totale de l’île était d’un peu plus d’un million de mètres cube. La consommation moyenne atteignait 93 m³ par an et par abonné.

Afin d’accroître sa production en eau potable, d’assurer une meilleure qualité de service et compte tenu du renchérissement du prix du pétrole, la municipalité et l’UCDEM ont décidé en 2005 de changer de système de production d’eau potable. Les appareils thermiques ont été abandonnés au profit d’installations en osmose inverse, un système de purification de l’eau qui utilise un procédé de filtrage ultrafin qui ne laisse passer que les molécules d’eau.

2005 à 2006

Trois unités en osmose inverse de 3000 m3/jour chacune, avec une production possible de 9000 m3/jour, ont été installées durant la période 2005-2006.

Unité de dessalement par osmose inverse : L’installation des trois unités en osmose inverse s’est faite en 2006 et la capacité totale de production est de 9000 m3/jour.

Traitements des eaux usées et rejets de stations d’épuration

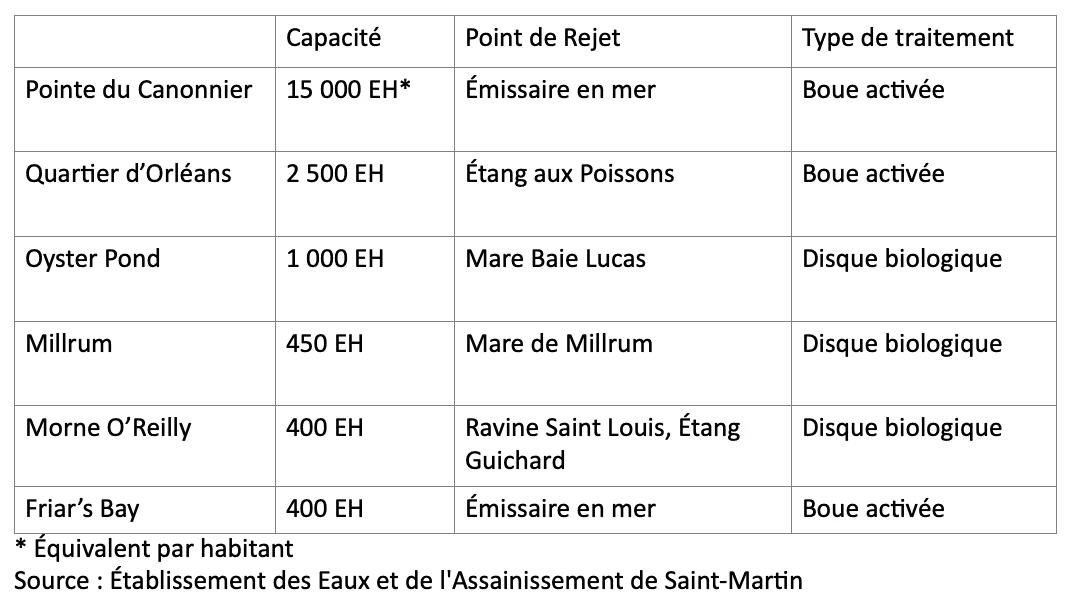

Deux stations d’épuration :

• Station d’épuration de la Pointe des Cannoniers qui assainit l’agglomération de Marigot et les quartiers les plus proches : Agrément, Hameau du Pont, Concordia, Saint James, Sandy Ground, Baie Nettle.

• Station du Quartier d’Orléans qui assainit l’agglomération secondaire de Quartier d’Orléans et les secteurs urbanisés de la cote Est : Cul-de-Sac, Mont Vernont, Griselle, Oyster Pond.

Le taux de raccordement n’est que de 34 % à Saint-Martin.

Le reste de la Collectivité est assaini de façon non collective.

2005

Dans le cadre de son étude sur les rejets en mer dans les îles de Saint-Martin, la DDE a répertorié 6 émissaires de stations d’épuration sur la collectivité :

• Rejet de la station d’épuration de la pointe des Canonniers.

• Rejet de la station d’épuration de Friar’s Bay.

• Rejet de la station d’épuration de l’Anse Marcel, au niveau de l’hôtel Méridien.

• Rejet de la station d’épuration privée du club naturiste Orient.

• Rejet de la station d’épuration du Quartier d’Orléans, exploitée par la Générale des Eaux.

Le rejet des eaux traitées de la station d’épuration du Quartier d’Orléans s’effectue directement dans la Réserve Naturelle par le biais de l’Etang aux Poissons, sans passer par les équipements du traitement tertiaire, celui-ci ayant été abandonné. Initialement, le rejet des eaux traitées était prévu sous pression en mer via un émissaire, mais il n’a jamais été mis en service (SAFEGE, 2002).

• Un sixième rejet de station d’épuration a été repéré, il s’agit du rejet de la station d’épuration des Deux Frères (Sint-Marteen) dans la ravine du Quartier qui rejoint ensuite l’Etang aux Poissons (Réserve Naturelle). Ce rejet a lieu juste à la frontière franco-hollandaise. Il existe donc 3 stations d’épurations à Saint-Martin qui déversent leurs eaux traitées directement ou indirectement (Station des Deux Frères) dans la Réserve Naturelle.

2007

21 février 2007 fin du rattachement administratif de la partie française de Saint-Martin à la Région Guadeloupe avec l’adoption d’un nouveau statut de collectivité d’Outre-mer (COM).

15 juillet 2007 premier conseil territorial de la COM de Saint-Martin.

2007 à 2009

Actualisation du schéma directeur d’assainissement, entamée fin 2007 et qui a abouti au premier semestre 2009.

La collectivité de Saint Martin a été mise en demeure (arrêté N°2009/026/PREF/SADD) de respecter les normes de rejet réglementaires pour le système d’assainissement de Quartier d’Orléans et de procéder aux mesures prévues dans le cadre de l’auto-surveillance.

2007 à 2012

Renouvellement des canalisations initiés par l’EEASM avec l’aide de financements publics divers.

L’île de Saint Martin compte actuellement 6 stations publiques de traitement des eaux usées (STEU), qui traitent environ 50% des effluents produits.

Compte tenu de l’insuffisance globale des infrastructures actuelles, le réseau de collecte est en cours de restructuration sur l’intégralité du territoire et de nouvelles unités de dépollution sont projetées.

2009

Le SDA 2009 propose de mettre en œuvre des petites unités de traitement associées chacune à un bassin de collecte des eaux usées.

2010

Mise en service de la station d’épuration du Quartiers d’Orléans, d’une capacité de traitement de 2 500 EH.

2012

Le système d’assainissement existant à Saint-Martin est constitué de :

- 45 km de canalisations constituant le réseau de collecte et de transfert des eaux usées,

- 23 postes de relèvement,

3 usines de dépollution principales :

- Station d’épuration de Quartier d’Orléans, d’une capacité de 2 500 EH,

- Station d’épuration de la Pointe des Canonniers, d’une capacité de 15 000 EH,

- Stations d’épuration d’Oyster Pond, inaugurée le 20 novembre 2012

5 petites stations de dépollution :

- Station d’épuration de Friar’s Bay, d’une capacité de 400 EH,

- Station d’épuration de Morne O’Reilly, d’une capacité de 400 EH,

- Station d’épuration de Millrum, d’une capacité de 450 EH,

- 2 stations d’épuration des Écoles à Grand-Case d’une capacité totale de 400 EH.

Le diagnostic du système AEP

− La capacité de traitement est insuffisante (capacité de traitement de l'ordre de 50%)

− 62% de la population raccordée

− Nombreuses casses de réseau dues au mauvais état des canalisations

− Réseaux perméables avec volumes importants d'eaux parasites

Fin 2012

Mise à jour du schéma directeur d’eau potable permettant de modéliser le réseau de distribution et de dimensionner la mise en œuvre d’équipement hydraulique de régulation de pressions afin de diminuer la fréquence et le débit des ruptures observées sur les canalisations vétustes.

Ce schéma directeur projette également d’augmenter à moyen terme (2020) la capacité de production de l’usine de désalinisation d’eau de mer de Galisbay, de construire un nouveau réservoir d’eau potable localisé au nord de l’île et d’engager des travaux de renouvellement des réseaux vétustes.

2012/2013

Contentieux européen visant La STEP vétuste de Quartier d’Orléans.

Actualisation DU SDA 2009, pour prendre en compte la difficulté à trouver des exutoires pour les eaux traitées.

Malgré l'existence de ce schéma, peu de réalisations opérationnelles ont vu le jour depuis dix ans et la situation est aujourd’hui préoccupante. Les installations d’assainissement sont existantes mais souvent insuffisantes ou nécessitent des mises aux normes : STEP en surcharge, retard structurel, vétusté des équipements. La croissance démographique et la pression touristique rendent ce problème encore plus prégnant.

Seulement 50% des effluents produits sur le territoire font l'objet d'un traitement dans les normes, avec des rejets directs dans des milieux sensibles (étangs, mer).

2013

Réactualisation du schéma directeur d’assainissement en concertation avec les services de l’État, la Réserve Naturelle de Saint-Martin et le Conservatoire du Littoral. Le schéma directeur prévoit la construction de nouvelles stations, telles que la station de Quartier d’Orléans (18 000 EH), la station de Grand-Case (8 000 EH) et la station de Galisbay (8 500 EH), ainsi que le renforcement et l’extension des réseaux de collecte.

2014-2017

Longueur du réseau : ≈ 147 km + 54 km de branchements.

Le contrat 2014-2017 doit donc poursuivre, sous la maîtrise d’ouvrage de l’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin, la stratégie de renforcement et de mise à niveau de l’infrastructure d’adduction d’eau potable, en cohérence avec le Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable de la Collectivité.

TRAITEMENT DES EAUX USEES

En complément des équipements projetés au contrat 2014-2017, le SDAEU prévoit deux autres STEP afin de compléter le système d’assainissement du territoire.

STEP de Millrum, pour assainir le secteur de Grand Case / Savane / Millrum. Le rejet est dirigé dans les Salines de l’Aéroport via l’Étang de Millrum.

STEP de Galisbay ou de Cole Bay Le SDAEU actuel prévoit la construction d'une STEP de 8000EH sur le site de Galisbay Il doit traiter les effluents des quartiers d’Agrément, Galisbay, Hameau du Pont,Concordia Nord, Saint Louis, Rambaud, Valois et Helligard. La future STEP de Galisbay doit rejeter en mer par un émissaire, dont le positionnement sera affiné par les études de courantologie actuellement en cours.

2014

L’Établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin (EEASM) entend connaître l’état de la ressource en eaux souterraines. Janvier 2014 étude menée par le BRGM, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières.

Mise en service de 2 réservoirs du Mont des Accords, d’une capacité de 1 000 m3 chacun.

2015

Le réseau d’assainissement est constitué de 45 km de canalisations et de 23 postes de relèvement.

Environ 60 % de la population est raccordée au réseau d’assainissement.

L’île de Saint-Martin compte six stations de dépollution.

Stations d’épuration de Saint-Martin

2018

Mise en service de la station d’épuration du Quartiers d’Orléans, Fin 2018, l’EEASM a mis fin par anticipation à la DSP avec l’UCDEM.

GDE a mis fin par anticipation, à son contrat avec l’EEASM.

Les deux activités – production et distribution – sont gérées par la Saur.

Les installations appartiennent à la COM/EEASM.

Mise en service de la station d’épuration ORGANICA de Quartiers d’Orléans, d’une capacité de traitement de 18 000 EH.

Saint-Martin : le service de l’eau et de l’assainissement en quelques chiffres

Eau : 1 usine de production (dessalement) de capacité 9 000 m3 /jour, 6 réservoirs, pour une capacité de stockage de 16 000 m3, 6 postes de relevage et stations de surpression, 141 km de réseau et 55 km de branchements, 15 000 abonnés, 1,3 million de m3 vendus.

Assainissement : 68 km de réseau dont 49 km de réseau gravitaire séparatif et 19 km de refoulement, 29 postes de relevage, 6 stations d’épuration, 10 000 abonnés, 960 000 m3 traités, 4 000 installations d’assainissement non collectif (ANC). capacité de traitement de 2 500 EH.

Partenaires et financeurs